北信瑞豐更名為華銀基金,與華夏銀行有什么關系?

《星島》記者?葉紫?上海報道

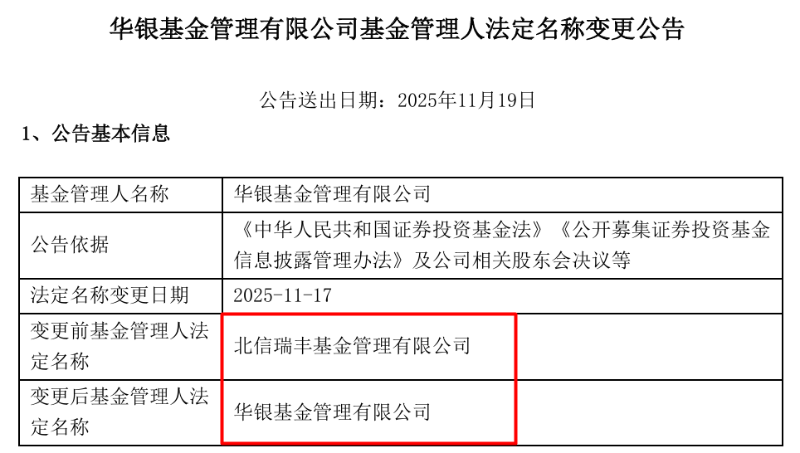

11月19日,北信瑞豐基金公告宣布,公司正式更名為“華銀基金管理有限公司”(下稱“華銀基金”)。

公告同時稱,名稱變更已完成工商變更登記手續,公司章程相關條款已相應更改,后續將按照相關法律法規,向中國證監會申請更換經營證券期貨業務許可證,對旗下公募基金產品名稱亦會進行相應變更。

公司名稱變更后,法律主體和對外法律關系不變,原以北信瑞豐基金名義簽署的合同及法律文件的條款、效力及履行均不受影響。

公開資料顯示,北信瑞豐基金成立于2014年3月17日,是經中國證監會批準的公募基金管理公司,由北京國際信托有限公司(下稱“北京信托”)與萊州瑞海投資有限公司共同發起設立,兩家股東目前的持股比例分別為60%和40%。

更名背后的更大傳言

對于更名目的,華銀基金對媒體的答復是,“基于品牌升級、精準傳遞品牌定位的考慮,未來,華銀基金將以全新的品牌形象參與資本市場,不斷提升綜合服務能力,更好地投身于投資者服務中。”

而事實上,關于“華銀基金”的誕生,市場已早有傳聞,之所以備受關注,主要源于它還伴隨著一個更大的傳言——華夏銀行或收購北信瑞豐基金。

名字上看,北信瑞豐,不難理解“北信”二字代表的就是北京信托。更名選擇“華銀”二字,是否意味著股東背景由“信”轉“銀”?此外,這次隨著公司名稱變更的企業logo標識竟然也與華夏銀行相同,難道只是巧合??

對此,華銀基金方面也做出了回應,稱公司與華夏銀行尚無股權關系。不過,華夏銀行對公司業務開展、渠道拓展、投研合作等方面給予了很多支持。

與華夏銀行的深度淵源

不管最后收購與否,可以肯定的是華夏銀行與華銀基金之間扯不開的關聯,而這也讓傳言顯得并非憑空臆想。

首先,華夏銀行旗下一直沒有參控的基金公司,從資產管理業務角度講,增加非利息收入的內動力是存在的。

重要的是股權方面,華夏銀行近些年與華銀基金控股股東北京信托之間聯系愈加緊密。兩者雖無直接的股權控制關系,但都具有深厚的北京國資背景。華夏銀行控股股東為首鋼集團,實控人為北京市國資委;北京信托第一大股東為北京市國有資產經營有限責任公司,由北京市人民政府全資控股。

同時,雙方在高管交流與業務合作方面也保持著較高頻率。華夏銀行現任行長瞿綱此前職務就是北京信托的總經理;華夏銀行前董事長李民吉也曾任北京信托的董事長,2022年11月,還被北京國資委委派臨時負責北京信托的管理工作。而北京信托現任總經理刁英川,此前就在華夏銀行任職。

11月17日,北京信托首單綠色服務信托落地,其在官微介紹時強調,這是北京信托與華夏銀行的又一次重要攜手。

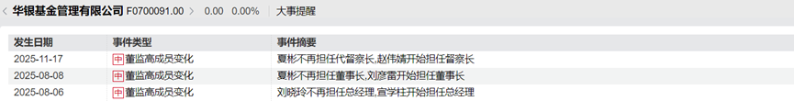

今年8月,北信瑞豐基金迎來新任總經理,由在華夏銀行工作多年,最新任職總行金融市場部副總經理的宣學柱擔任。

而在華銀基金此次更名前夕,公司管理層亦迎來一次大調整,涉及副總經理、督察長、首席信息官等多個崗位。現任董事長劉彥雷和督察長趙偉婧均有同為北京國資委下北京銀行工作的背景。

基金規模已破兩百億

2024年下半年開始,北信瑞豐進入了“多事之秋”,負面消息爆發,包括高管內訌、欠薪、核心崗批量離職,還一度傳出申請“破產”。

2024年10月,北京證監局曾向北信瑞豐發出《監管關注函》,指出其在治理結構、董監高履職、系統運維等方面存在違法違規情形,存在重大風險隱患,要求其于2024年11月20日前報送經審計的2023年年度報告及內控評價報告,并盡快恢復合規治理結構。

種種沖擊下,截至2025年一季度末時,北信瑞豐的管理規模已僅剩33.66億元,除了債券類相關產品外,其他混合型、貨幣型產品規模幾乎都接近谷底。

轉機從“換帥”開始,自宣學柱和劉彥雷先后到崗任職后,今年三季度,北信瑞豐的管理規模迅速增長。天天基金網數據,截至上半年末,該公司管理規模為27億元,但三季度末已增長至207.9億元。

更多優質財經新聞請掃碼關注“星島財經”微信公眾號獲取

來源:星島環球網

重要提示:本文僅代表作者個人觀點,并不代表樂居財經立場。 本文著作權,歸樂居財經所有。未經允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內容;經允許進行轉載或引用時,請注明來源。聯系請發郵件至ljcj@leju.com,或點擊【聯系客服】